Mercredi 15 juin : en route pour Matera.

Je suis très curieuse de découvrir Matera. Je ne connais pas grand chose de cette ville. Quelques lignes lues dans un vieux Géo à Vienne avec des mots qui en appellent à l’imaginaire : « Le christ s’est arrêté à Eboli » et « Matera, honte nationale », rien que ça ! Bref, c‘est un des incontournables de notre parcours. Bye bye les Pouilles (snif), on reviendra ! Bonjour la Basilicate !

Nous profitons encore des trulli pendant quelques km puis ils disparaissent. Le paysage évolue. Les plantations se diversifient un peu, nous retrouvons des amandiers et des pêchers. Nous rencontrons le laitier. Et les premiers champs de céréales apparaissent.

Pour la pause du midi, nous trouvons refuge dans un grand parc ombragé. Les arbres immenses forment une très bonne protection contre le soleil et même à 14h, l’heure la plus chaude de la journée, il y fait très bon. Il faut d’urgence revégétaliser les villes pour faire descendre la température de quelques degrés, même si cela va prendre des années pour avoir des arbres assez grands pour être efficaces.

L’après midi se déroule en plaine. Enfin, vers 18h, nous arrivons au pied de la grande côte qui permet d’atteindre la ville. Heureusement qu’il y a une belle piste cyclable à l’écart des voitures. Cela permet à chacun de monter à son rythme, faire des pauses photos … Nous avons une vue magnifique sur une église troglodyte (Santuario di Santa Maria della Palomba) mais elle est séparée de Matéra par un grand canyon. Pour y aller, il faudrait tout redescendre. Soit on ira en taxi, soit on fera l’impasse !

A l’entrée dans la ville, un grand bâtiment porte la banderole de la « capitale européenne de la culture ». C’était en 2019, en même temps que Plovdiv (souvenirs, souvenirs !). Nous arrivons sur une très belle place. Il y a du monde qui se promène en ce début de soirée mais nous ne sommes pas encore dans la vieille ville. Encore un effort : il faut monter jusqu’au Duomo.

Notre hôte nous attend juste avant l’esplanade de la cathédrale. Mais il ne faut pas croire que nous sommes arrivés : c’est juste qu’à partir de là, il faut prendre les escaliers. Ça passe pour le vélo des enfants mais avec notre chargement, c’est chaud. L’idée de tout décharger ici et de porter les affaires jusqu’au logement m’épuise. Du coup, je propose de tenter de porter le vélo de Mic. Les marches ne sont pas très hautes mais il faut quand même soulever le vélo à chaque marche, moi à l’avant, Mic à l’arrière. On se casse le dos !

Quelques marches tout droit, encore de nouvelles à droite, puis il faut redescendre, tourner deux fois à gauche, remonter des marches, passer un petit portillon et enfin, faire pivoter le vélo pour entrer dans la petite cour. Quelle galère ! Mais une fois arrivés, c’est juste parfait ! Les vélos tiennent bien dans la cour et nous laissent quand même assez de place pour en profiter. L’appartement est bien frais (Il faut dire qu’il est semi enterré) et il y a même des mignonnettes de spritz dans le frigo !

Pour le dîner, je profite d’avoir une cuisine pour faire cuire les orecchiettes de Bari. J’avais peur que la cuisson ne soit longue mais c’est exactement l’inverse. Ces pâtes cuisent assez vite et sont délicieuses ! Si le repas m’a paru aussi agréable, c’est peut être aussi parce que les enfants ont mangé dedans et nous dehors. Quel calme !!! On a enfin droit à la parole !

Jeudi 16 juin : un sasso, des sassi, mais c’est quoi en fait ???

C’est parti pour la visite de Matéra. Comme nous somme au pied de la cathédrale (le duomo), nous commençons par admirer la vue sur le quartier de Sasso Barisano. Le panorama est très beau mais reste encore un mystère : que sont donc ces fameux sassi ? Où sont ils ? D’ici, on ne voit que des maisons toutes à fait normales, construites à flanc de colline, peut être un peu trop empilées les unes sur les autres.

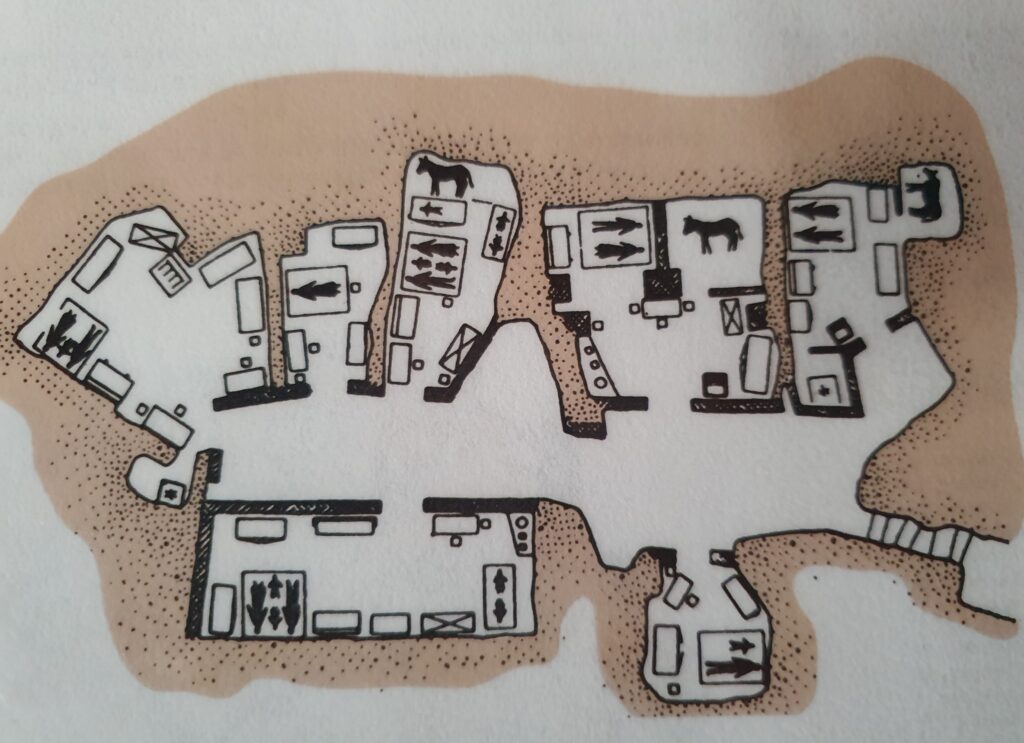

Pour essayer de répondre à ces questions, direction la Casa Grotta. Il s’agit de visiter une maison des anciens sassi, ceux qui ont été fermés dans les années 50. Pour y aller, nous descendons de notre colline par de jolies ruelles puis remontons sur la pente opposée. Par chance, à notre arrivée, il n’y a personne et nous pouvons entrer directement dans la « maison ». Il s’agit en fait d’une grotte qui a été prolongée au niveau de l’ouverture par une façade avec une porte. Une guide nous accompagne à l’intérieur. Les explications en français sont diffusées par un haut parleur et elle accompagne en pointant les objets qui sont cités. Il y a une grande pièce principale divisée en plusieurs espaces : un coin cuisine avec une petite fenêtre qui donne à l’extérieur, l’étable pour le mulet ou le cheval et un grand lit avec un matelas rembourré avec des feuilles de maïs. Il est très haut pour pouvoir ranger des affaires dessous, mais aussi les couvées !

Au pied du lit, un berceau pour les enfants les plus petits. Les enfants un peu plus grands dormaient dans le tiroir du bas du grand meuble. Une seule petite table trône au milieu de la pièce sur laquelle on posait un seule assiette pour le repas : chacun piochait dedans. Au fond de la grotte, se trouve une deuxième petite pièce pour les animaux plus petits : poules, cochon … Une citerne est creusée sous la grotte pour avoir une réserve d’eau. L’alimentation en eau, le manque d’aération, la proximité avec les animaux (on stockait les excréments pour se chauffer) : autant de problèmes qui rendaient les conditions de vie très difficiles.

En soit, l’habitation est plutôt mignonne. Le mulet a l’air gentil, les objets posés un peu partout suscitent la curiosité, il fait frais. Bref, on s’y sent bien. Léa dira même qu’elle adorerait habiter ici ! Mais tout est propre, bien rangé. C’est la version « touriste » des sassi. Il va falloir donc approfondir un peu pour mieux comprendre la vie des gens d’ici.

Pour l’instant nous continuons notre visite du quartier en montant voir l’église rupestre de la Madonna de Idris. Des églises rupestres, il y en a environ 150 à Matera, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous en visiterons seulement une. A moitié perchée sur le haut du rocher, à moitié creusée dans la roche, on peut y voir des peintures d’influence byzantine sur les murs intérieurs. C’est certainement fabuleux pour les connaisseurs et les passionnés, mais ce n’est pas notre cas.

Nous rentrons nous mettre un peu au frais le temps de manger et préparer la suite des visites. Nous aurions aimé prolonger d’un jour mais notre logement est déjà loué demain alors tant pis, il va falloir tout caser aujourd’hui.

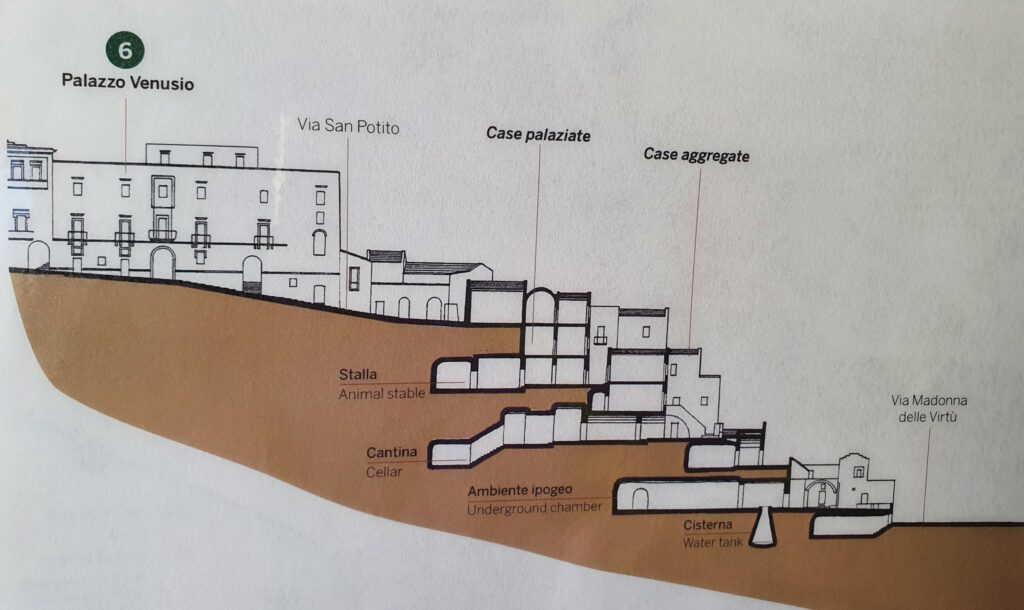

Tout près de chez nous se trouve la Casa Noa. C’est une habitation du XVIe siècle que les propriétaires ont léguée à un organisme culturel. On peut y voir un film qui explique l’histoire de la ville. C’est exactement ce qu’il nous faut. La maison est toute simple et presque entièrement vide. Nous nous installons sur des bancs dans une des pièces. Le film est projeté sur 2 murs et nous avons des écouteurs pour la version française. Il commence par la période préhistorique avec l’occupation des grottes qui se trouvent de l’autre côté du canyon. Puis, une ville va progressivement s’installer sur le côté opposé. Elle se trouve sur la via Appia des romains et se développe à travers les siècles, connaissant une période prospère avec la construction d’un château, de remparts (c’est là où nous habitons). Comme la population augmente, les 2 quartiers de sassi sont créés avec l’occupation des grottes sur les collines de part et d’autre de la ville. Mais la ville perd petit à petit de son importance. Les sassi s’appauvrissent et l’élite déserte la ville.

A ce stade des explications, nous changeons de pièce. La nouvelle vidéo est un extrait du livre « Le Christe s’est arrêté à Eboli ». Les images sont des dessins et photos de l’époque des années 1930-1940. Ce que nous écoutons est glaçant.

Extrait du livre « Le Christ s’est arrêté à Eboli » de Carlo Levi publié en 1945 et qui a changé l’histoire de Matera en déclenchant l’intervention de l’état et l’évacuation des sassi.

Je me mis enfin à la recherche de la ville. M’étant éloignée encore un peu de la gare, j’arrivai à une route qui d’un côté était bordée par de vieilles maisons, et de l’autre longeait un précipice. Dans ce précipice se trouve Matera. Mais de l’endroit où j’étais on ne voyait à peu près rien, du fait de la forte déclivité de la côte, qui descendait presque à pic. J’apercevais seulement, en me penchant, des terrasses et des sentiers qui cachaient la vue des maisons. En face se dressait une montagne nue et aride, d’une vilaine couleur grisâtre, sans la moindre trace de culture, sans un arbre : seulement de la terre et des pierres écrasées par le soleil. Au fond, courait un méchant torrent, la Gravina, avec un peu d’eau sale et croupissante, entre les rochers des berges. Le fleuve et la montagne avaient un aspect sombre et mauvais, qui serrait le cœur. La forme de ce ravin était étrange ; on aurait dit deux moitiés d’entonnoir, placées l’une à côté de l’autre, séparées par un petit éperon et réunies en bas en une pointe, où l’on apercevait d’en haut une église blanche, Santa Maria de Idris, qui semblait s’enfoncer sous la terre ; les cônes renversés, ces entonnoirs s’appellent sassi : Sasso Caveoso et Sasso Barisano. Ils ressemblent à l’image que nous nous faisions, à l’école, de l’Enfer de Dante.

Je commençai, moi aussi, à descendre par une sorte de chemin muletier, de virage en virage, vers le fond. Le sentier, extrêmement étroit, qui descendait en serpentant passait sur le toit des maisons, si on peut les appeler ainsi. Ce sont des grottes creusées dans la paroi d’argile durcie du ravin : chacune d’elles a une façade sur le devant, certaines sont même belles, avec de modestes ornements du xviiie siècle. Par suite de l’inclinaison de la côte, ces fausses façades surgissent à la base à l’aplomb de la montagne et sont légèrement saillantes dans leur partie supérieure : dans cet espace étroit entre les façades et la pente passent les routes, qui font en même temps office de sol pour celui qui sort des maisons du dessus et de toit pour celles d’en dessous. Les portes étaient ouvertes à cause de la chaleur. Je regardais en passant et j’apercevais l’intérieur des grottes, qui ne reçoivent air et lumière que par la porte. Certaines n’en ont même pas : on y rentre par le haut, au moyen de trappes et d’échelles. Dans ces trous sombres, entre les murs de terre je voyais les lits, le pauvre mobilier, les hardes étendues. Sur le plancher étaient allongés les chiens, les brebis, les chèvres, les cochons. Chaque famille n’a, en général, qu’une seule de ces grottes pour toute habitation et ils y dorment tous ensemble, hommes, femmes, enfants et bêtes. Ainsi vivent vingt mille personnes.

Des enfants, il y en avait un nombre infini. Dans cette chaleur, au milieu des mouches, dans la poussière, ils surgissaient de partout, complètement nus ou en guenilles. Je n’ai jamais eu une telle vision de misère, et pourtant je suis habituée, c’est mon métier, à voir chaque jour des dizaines d’enfants pauvres, malades et mal soignés. Mais un spectacle comme celui d’hier, je ne l’aurais même pas imaginé. J’ai vu des enfants assis sur le seuil de leur maison, dans la saleté, sous le soleil brûlant, les yeux mi-clos et les paupières rouges et enflées ; les mouches se posaient sur leurs yeux, et eux restaient immobiles, ils ne les chassaient même pas avec les mains. Ainsi, les mouches se promenaient sur leurs yeux, et eux ne semblaient même pas les sentir. C’était le trachome. Je savais qu’il y en avait par ici, mais de le voir ainsi, au milieu de la saleté et de la misère, c’est différent. Je rencontrai d’autres enfants aux petits visages ridés comme des vieillards, squelettiques et affamés, la tête pleine de croûtes et de poux. Mais la plupart avaient de gros ventres enflés, énormes, et le visage souffreteux et jaune de malaria.

Les femmes qui me voyaient regarder par les portes m’invitaient à entrer : j’ai vu dans ces grottes sombres et puantes des enfants couchés par terre, sous des couvertures en lambeaux, qui claquaient des dents, en proie à la fièvre. D’autres se traînaient à grand-peine, n’ayant plus que la peau sur les os à cause de la dysenterie. J’en ai vu aussi qui avaient des visages de cire, et me semblaient souffrir d’une maladie encore plus grave que la malaria, quelque maladie tropicale peut-être, comme le Kala-Azar, la fièvre noire. Les femmes, maigres, leurs nourrissons sous-alimentés et sales accrochés à leurs seins flétris, me saluaient avec gentillesse et résignation : il me semblait, sous ce soleil aveuglant, être tombée au milieu d’une ville frappée par la peste.

Ce n’est pas le premier texte a parler ainsi de Matera (voir d’autres textes ici). Et Matera n’est pas la seule ville où les gens vivaient ainsi. Mais le livre de Carlo Levi fera l’effet d’une bombe à cette époque où la modernité est entrée dans les foyers de beaucoup d’italien. Les intellectuels et les politiques se penchent sur Matera. Des urbanistes, des architectes imaginent de nouveaux logements, des villages modèles. Les artisans sont installés dans de nouveaux quartiers en ville, les paysans dans de nouveaux villages où des espaces communs doivent leur permettre de conserver le mode de vie social des sassi et de s’organiser en coopérative. En 1953, les 15 000 personnes ont été évacuées. Mais les belles idées ne fonctionnent pas toujours . Par exemple, les terres attribuées aux paysans sont trop petites pour assurer leur subsistance.

Finalement, les sassi sont passé du statut de « honte nationale » à celui de « patrimoine national à conserver et à protéger » (beaucoup d’info intéressantes ici). Aujourd’hui, ils sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils ont été progressivement ré habités. De nos jours, on peut toujours voir les 2 quartiers de sassi. Le Sasso Barisano est un quartier agréable. Les caves servent de garage ou de cellier et les maisons sont construites au dessus. Sasso Caveosso est plus représentatif des sassi de l’époque.

Le film aborde aussi l’histoire actuelle de Matera, sa fierté d’être capitale européenne de la culture (première ville italienne choisie), les nombreux films qui y sont tournés (le dernier James Bond !) et ses traditions avec notamment la fête du 2 juillet. Ce jour là, de multiples rituels prennent place tout au long de la journée, mais le plus frappant concerne l’ultime procession du soir au cours de laquelle le char qui a transporté la madone est détruit en quelques minutes. Il faudra revenir un jour pour voir ça !

En quittant Casa Noha, notre regard sur Matera, sur ces collines, ses maisons, a complètement changé. « Finalement, je ne veux plus habiter dans la grotte » dit Léa en repensant au extraits qui parlent de la maladie. Bien sûr, il ne s’agit pas de prétendre que nous avons tout compris à Matera mais nous avons un peu soulevé le voile pour regarder au delà des jolies photos de ruelles en pente.

La journée est bien entamée. Nous filons visiter le Palombaro lungo, l’ancienne citerne découverte assez récemment. L’approvisionnement en eau était un vrai problème à Matera. Aussi, une énorme citerne avait été creusée sur le haut du sasso barisano, elle recueillait les eaux de pluie et puvait contenir jusqu’à 5 million de litres d’eau ! Les puits ont été bouchés dans les années 20 lorsqu’un aqueduc a été construit, garantissant l’accès à l’eau. La citerne est restée cachée des années durant. Lorsqu’elle a été redécouverte en 1991, elle était pleine d’eau et ce sont des plongeurs qui y sont descendus les premiers. Le site est magnifique. Avec ses hauts plafond, sa lumière tamisée, sa fraîcheur et un petit quelque chose dans l’atmosphère, on se croirait dans une église surgit des eaux. Nous nous promenons sur des passerelles jusqu’à l’extrémité. Sa forme alambiquée est due à l’utilisation de cavités naturelles qui ont été mises en communication. Les murs sont enduits d’un produit imperméable pour éviter que l’eau ne passe dans la roche calcaire.

Pour rentrer à la maison, nous passsons par le sasso Barisano. C’est là que vont tous les touristes. C’est très photogénique. On aperçoit bien les grottes fermées par de grands portails.

En arrivant sur la place du duomo, je remarque que les portes de la cathédrale sont ouvertes : c’est parce qu’un office va bientôt commencer. Nous nous glissons au fond de l’église bondée. Il y a foule aussi chez les représentants de l’église qui passent en procession devant nous.

De retour à la maison, nous préparons la dernière sortie de la journée : un pique nique dans les cavernes des hommes préhistoriques. Un portillon permet d’accéder au sentier qui descend au font du ravin et un pont suspendu conduit sur le versant opposé. Nous espérons juste que le portillon sera toujours ouvert au retour !

Une fois en bas du ravin, les enfants vont regarder de plus près les grenouilles qui font un concert de coassement pendant que Mic fait décoller le drone

Je fais traverser les enfants et je file : je veux arriver aux cavernes tant qu’elles sont encore au soleil. Ce n’est pas très haut mais le soleil descend vite. Hop, hop, hop, je double une famille, et enfin j’aperçois les grottes. Un guide est en train de donner des explications à ses clients. La vue sur Matera, la cathédrale qui se détache sur le ciel, les grottes illuminées en orange, tout est magnifique. Mic et les enfants arrivent à temps pour en profiter. Bientôt, nous avons le lieu seulement pour nous. Quel bel endroit pour faire un pique-nique. Un chat s’invite à notre table. Léa s’inquiète de savoir comment il peut survivre ici.

La nuit tombe. Les lumières s’allument petit à petit dans la ville en face de nous comme de petites bougies dans la nuit. Nous rentrons à la frontale. Mathis, qui a passé une super soirée à jouer dans les cavernes, se met soudain à gémir que c’est trop dur et qu’on n’aurait pas du venir ici. C’est ça vivre dans l’instant présent !!! Mais c’est vrai que tout le monde est bien fatigué par cette journée riche en découverte. Vite au lit !

Jeudi 17 juin (le matin) : un dernier tour pour voir sasso caveoso

Ce matin, nous quittons Matera mais nous ne sommes pas vraiment allés dans sasso caveoso. Je me lève donc tôt pour y marcher avant le réveil de la maisonnée. Je ne croise pas grand monde.

Certains sassi ont été réhabilités et sont habités mais les maisons sont simples, plus petites qu’à Barisano. La plupart des entrées des grottes sont barricadées. A travers les planches, on aperçoit un entassement de bric à brac.

Certaines sont en chantier et l’accès est ouvert J’y retrouve la configuration de Casa Grotta. Une grande partie du quartier est fermée et des travaux sont en cours. Je n’ai pas vu d’accès aux cavernes ouvertes que Mic a prises en photos avec le drone mais je rentre contente d’avoir eu un petit aperçu des 2 facettes de Matera.

Les photos ci-dessous